«Математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением»: детские годы

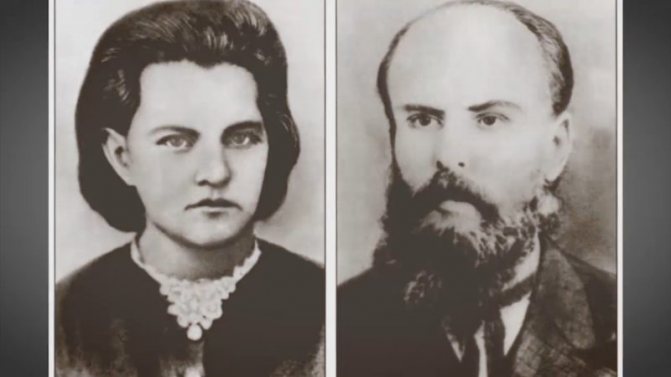

Александр Грин, настоящая его фамилия Гриневский, родился 11 августа 1880 года в городе Слободском Вятской губернии. Его отец Стефан Гриневский был польским шляхтичем и участвовал в январском восстании 1863 года. После этого его сослали в Колывань, а через пять лет разрешили переехать в Вятскую губернию. Там он и женился на 16-летней медсестре Анне Лепковой.

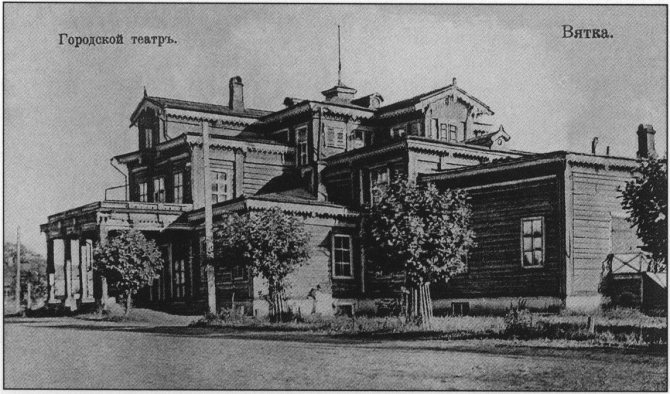

Начальное образование Грин получил дома. Уже в пять лет он сам прочитал «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» Джонатана Свифта и увлекся книгами о дальних странах, приключениях, пиратах и индейцах. В 1889 году Грин поступил в Вятское земское реальное училище. Так называли учебные заведения, в которых в основном изучали естествознание и математику. Позднее он вспоминал: «По истории, Закону Божию и географии у меня были отметки 5, 5-, 5+, но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логики и сообразительности, — двойки и единицы: математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением похождений капитана Гаттераса и Благородного Сердца». Там же впервые товарищи начали называть будущего писателя Грином — сокращенно от фамилии Гриневский. Во втором классе он написал стихотворение, в котором высмеял учителей. И 15 октября 1892 года Грина исключили. Он потерял возможность поступить в гимназию и оказался в четырехклассном Вятском городском училище.

«Я понял, чего я жажду, душа моя нашла свой путь»: первые рассказы

Александр Грин. Москва, 1928 год. Фотография: Александр Лесс / Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственный литературный музей), Москва

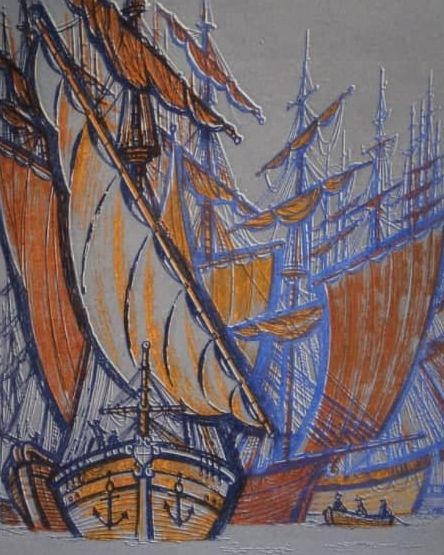

Савва Бродский. Иллюстрация к рассказу Александра Грина «Третий этаж». 1965. Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина, Феодосия, Республика Крым

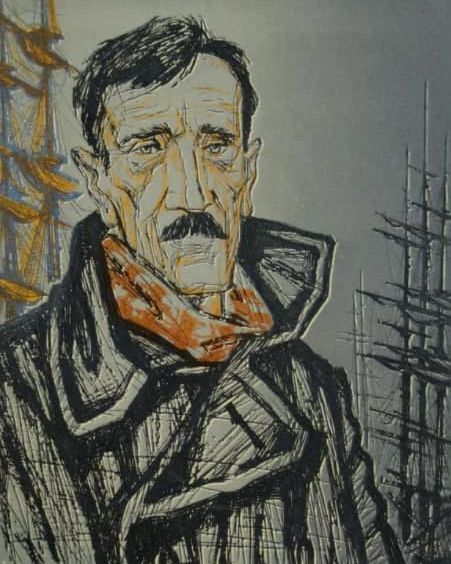

Писатель Максим Горький. 1919–1925. Мультимедиа Арт Музей, Москва

Писать Александр Грин начал по совету публициста и члена Центрального комитета партии эсеров Наума Быховского. Он вспоминал: «Уже испытанные: море, бродяжничество, странствия показали мне, что это все-таки не то, чего жаждет моя душа. А что ей было нужно, я не знал. Слова Быховского были не только толчком, они были светом, озарившим мой разум и тайные глубины моей души. Я понял, чего я жажду, душа моя нашла свой путь». Летом 1906 года Грин напечатал два рассказа: «Заслуга рядового Пантелеева» и «Слон и Моська» с подписью «А.С.Г.». В них писатель критиковал армейскую жизнь, поэтому цензура изъяла у типографии весь тираж. Так первым произведением, которое увидела публика, стал рассказ «В Италию». В декабре 1906 года его напечатали в вечернем выпуске газеты «Биржевые ведомости» под именем «А.А.М-в», то есть Мальгинов. Псевдоним «А.С. Грин» впервые появился под рассказом «Случай» в газете «Товарищ» в марте 1907 года. А через год вышел его первый сборник рассказов о жизни эсеров «Шапка-невидимка» — о чувствах людей, которых судьба «забросила в революцию». Например, в рассказе «Третий этаж» трое революционеров во время перестрелки погибли со словами «Да здравствует свобода!» — но в то же время внутренне отреклись от своей борьбы. В эти годы Грин впервые в жизни начал хорошо зарабатывать, сблизился с Александром Куприным, Леонидом Андреевым и другими писателями издательства «Знание», которое с 1902 по 1921 год возглавлял Максим Горький.

Однако в 1910 году полиция обнаружила, что писатель Грин — это беглый ссыльный Гриневский. К этому времени он уже вышел из партии и решил больше не вступать ни в какие политические кружки. И все же Грина арестовали и приговорили к ссылке в Архангельскую губернию. Вера Абрамова, с которой писатель сблизился к этому времени, добилась того, чтобы им разрешили обвенчаться, а затем поехала вместе с мужем в Пинегу. Там он написал романтические произведения «Жизнь Гнора» и «Синий каскад Теллури».

«Мир постепенно раскрываемой тайны воображения»: «гринландские» рассказы

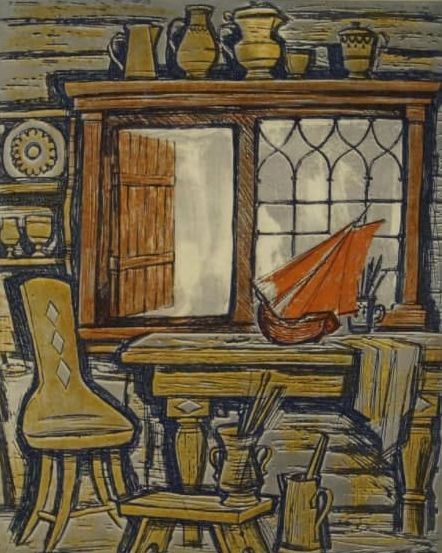

Савва Бродский. Засада. Иллюстрация к рассказу Александра Грина «Зурбаганский стрелок». 1980. Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина, Феодосия, Республика Крым

Петр Козловский. Портрет Александра Грина. 2006. Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина, Феодосия, Республика Крым

Александр Худченко. Портрет Александра Грина (фрагмент). 1979. Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина, Феодосия, Республика Крым

В мае 1912 года Грин вернулся в Петербург и начал много писать. В основном рассказы о вымышленных дальних краях и героях с необычными именами. Грин писал в одном из черновиков: «Сочинительство всегда было внешней моей профессией, а настоящей, внутренней жизнью являлся мир постепенно раскрываемой тайны воображения». В основном действия происходили в выдуманной стране, которую позднее литературный критик Корнелий Зелинский назвал «Гринландия». Однако выглядела она вполне реальной: улицы некоторых городов походили на севастопольские, а герои напоминали людей рубежа XIX–XX веков. Они использовали телефоны и автомобили, читали газеты и ходили на художественные выставки, а также говорили об общественных проблемах того времени. Так, в 1913 году Грин опубликовал рассказ «Зурбаганский стрелок». Один из его персонажей рассуждал о современном ему обществе: «…развились скрытность, подозрительность, замкнутость, холодный сарказм, одинокость во взглядах, симпатиях и мировоззрении… Герой времени — человек одинокий, бессильный и гордый этим. Происходят все более и более утонченные, сложные и зверские преступления, достойные преисподней». А террориста Блюма из «Трагедии плоскогорья Суан» литературовед Вадим Полонский назвал «пародией на носителя модной на рубеже веков идеи сверхчеловека».

Печатали Грина в основном в «малой» прессе: в «тонких» журналах «Аргус», «Синий журнал», «Родина», «Огонек», «Весь мир», «Пробуждение». Благодаря Куприну произведения иногда публиковали авторитетные «толстые» ежемесячники «Современный мир» и «Русская мысль». А в 1913–1914 годах издательство «Прометей» выпустило трехтомник с его сочинениями. Однако, как вспоминал Всеволод Рождественский, «отношение критики к этому своеобразному писателю оставалось высокомерным и даже несколько пренебрежительным», «его считали «представителем облегченно-занимательного жанра» и не воспринимали всерьез».

Осенью 1913 года от Грина ушла жена, а в 1914 году в Вятке умер отец. Однако этот период стал самым продуктивным в его творчестве. В 1914 году писатель начал работать в популярном журнале «Новый Сатирикон» Аркадия Аверченко. Там он опубликовал много фельетонов и сатирических произведений, а также в качестве приложения издал свою книгу «Происшествие на улице Пса». Кроме того, Грин увлекся психологической прозой. Он изучал работы по психологии и психиатрии, поэтому настолько точно изображал состояния героев, что медики могли бы поставить им диагноз. Психолог Александр Лурия писал, что никто не изобразил работу головного мозга лучше, чем Грин в рассказе «Возвращенный ад». Сам же Грин говорил, что раскрывать «причудливую трещину бессознательной сферы» — одна из важнейших задач его творчества. Также среди «гринландских» рассказов были приключенческие истории, например «Птица Кам-Бу» 1915 года, и романтические новеллы, как «Рене» 1917 года.

Юность

Подросший Грин Александр решил посвятить жизнь приключениям. В возрасте 16 лет он отправился в Одессу. Там ему удалось найти давнего друга отца, который устроил его матросом на один из пароходов. В своих странствиях юноша посетил множество стран, ему даже удалось оказаться в египетской Александрии. Эстетика моря всегда привлекала молодого человека. Позже это отразится в его творчестве. Тем не менее, блеклый быт моряка был ему не по нутру, и вскоре Грин Александр на год вернулся домой.

Сделав небольшую передышку, искатель приключений решил попытать счастья в далеком Баку. Там он зарабатывал на жизнь множеством самых неожиданных способов: был чернорабочим, рыбаком, мастером на железной дороге. Оказавшись чуть позже на Урале, он попробовал себя в роли лесоруба и золотодобытчика.

Творчество после революции: «Алые паруса» и «Блистающий мир»

Андрей Харшак. Фронтиспис к главе «Накануне». Из серии иллюстраций к феерии Александра Грина «Алые паруса». 1978. Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина, Феодосия, Республика Крым

Александр Левитан. Иллюстрация к феерии Александра Грина «Алые паруса». 1941. Ярославский художественный музей, Ярославль

Андрей Харшак. Портрет Александра Грина. Из серии иллюстраций к феерии Александра Грина «Алые паруса». 1979. Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина, Феодосия, Республика Крым

В 1916 году полиция узнала, что Грин непочтительно отзывался о Николае II в общественном месте. Писателя выслали из России, и он уехал в Финляндию. Когда Грин узнал о Февральской революции и отречении царя, то вернулся в Петроград пешком по шпалам. Об этом в 1917 году он написал очерк «Пешком на революцию», в котором воспевал переворот. Однако вскоре Грин сменил мнение о революции: бессмысленность социальных переворотов он описал в рассказах «Волнение» и «Рени». А в журнале «Новый Сатирикон» и в небольшой малотиражной газете «Чертова перечница» начал печатать заметки и фельетоны, в которых осуждал жестокость и бесчинства новой власти. Он писал: «В моей голове никак не укладывается мысль, что насилие можно уничтожить насилием». Однако весной 1918 года оппозиционные издания запретили.

В августе 1919 года Грина призвали в Красную армию, там он заболел сыпным тифом и почти на месяц попал в «Боткинские бараки». После выздоровления Максим Горький помог писателю получить академический паек и комнату в «Доме искусств» на Невском проспекте. Грин поселился рядом с Николаем Гумилевым, Всеволодом Рождественским, Вениамином Кавериным и Осипом Мандельштамом. Именно там Грин начал писать свою знаменитую феерию «Алые паруса» — о капитане Грее и Ассоль, которая всю жизнь мечтала, что на корабле с алыми парусами за ней приплывет принц и увезет в «блистательную» страну. Это произведение Александр Грин назвал феерией, сказочной пьесой: несмотря на непрезентабельную реальность, его герои, подобно режиссерам, превращают воображаемое в действительность.

Трудно было представить, что такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться здесь, в сумрачном, холодном и полуголодном Петрограде, в зимних сумерках сурового 1920 года; и что выращен он человеком внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутым в особом мире, куда ему не хотелось никого впускать.

Всеволод Рождественский. «Воспоминания об Александре Грине», 1972 год

Прототипом Ассоль стала Нина Миронова, с которой Грин познакомился еще в начале 1918 года. Она была вдовой и работала машинисткой в газете «Петроградское эхо». Вновь они встретились в январе 1921 года, а через два месяца поженились и сняли комнату на Пантелеймоновской. В 1922 году Грин закончил «Алые паруса» и в эпиграфе написал: «Нине Николаевне Грин подносит и посвящает Автор». В 1923 году феерию опубликовали. Позднее Константин Паустовский писал: «Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству».

Сперва в Советской России Грина почти не печатали, но в 1921 году началась новая экономическая политика и открылись частные издательства. Одно из них и опубликовало в 1922 году новый сборник писателя «Белый огонь». А спустя три года ленинградское издательство «Земля и фабрика» напечатало первый роман Грина «Блистающий мир» о противостоянии летающего сверхчеловека Друда и власти, которую не устраивала его «свобода». В те же годы вышли рассказы писателя «Словоохотливый домовой», «Крысолов» и «Фанданго». На гонорары Грин съездил с женой в Крым и купил квартиру в Ленинграде. Однако осенью 1924 года писатель продал ее и переехал в Феодосию. На этом настояла Надежда Грин, которая хотела спасти мужа от постоянных кутежей.

Гонения и посмертная судьба

Однако внешнее благополучие закончилось вместе с иллюзиями о молодом советском государстве. Был свернут НЭП, и начался разгул цензуры, появились проблемы с издательствами, с которыми сотрудничал Александр Грин. Краткая биография сухо сообщает читателю, что партийные функционеры не желали видеть книги автора на полках библиотек.

Квартира в Ленинграде была продана за долги. Начались мытарства, с которыми столкнулся Александр Грин. Краткая биография писателя в то время — это нужда и полуголодное существование. Сначала он пытался обратиться за помощью в Союз, которым руководил Горький, но ответа так и не пришло.

В конце концов, здоровье уже немолодого человека начало истощаться. Александр Грин скончался в 1932 году в возрасте 52 лет. Его произведения были разрешены гораздо позже, уже в годы хрущевской оттепели. Правда, до этого в последние сталинские годы он был еще и заклеймен космополитом в ходе государственной пропагандистской кампании.